江戸東京医史学散歩 その20 (連載191~200) 堀江幸司

目次へ

目次へ | 191.「新東京・醫學きまぐれ散歩」(1) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

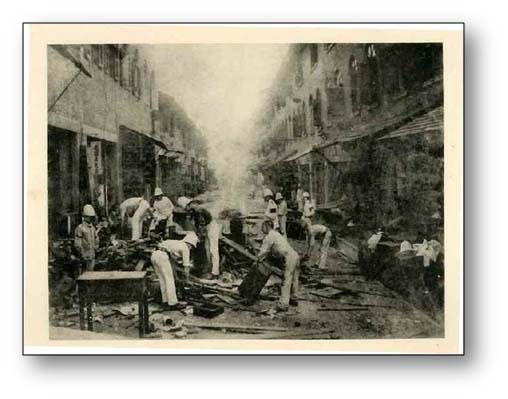

♪戦後,昭和20年代の『日本醫事新報』誌に連載された「東都掃苔記」(第179回 第180回)の一覧表を作成するために,バックナンバーを取り寄せて調査していたところ,同時期に「新東京・醫學きまぐれ散歩」という連載記事があることがわかりました。一冊一冊,雑誌にあたっていくなかで気がつきました。 ♪「新東京・醫學きまぐれ散歩」の連載は,『日本醫事新報』誌の昭和26年10月20日号(第1434号)からはじまります。戦争で焼野原となった東京の医科大学(病院)の復興の様子や復興住宅の状況を,写真を交えて執筆しています。貴重な連載記事と思われ,のちのちのために,これらも一覧表に纏めておく必要を感じました。 ♪筆者のS.M.氏は,戦後,3年間,病[結核]に倒れるのですが,ストレプトマイシン(抗生物質)のお蔭で病が癒え,リハビリを兼ねて,自宅のあった東大赤門前から,東大構内の散策をはじめます。その散歩の記録が,この「新東京・醫學きまぐれ散歩」のエッセイとなりました。 ♪本郷通り界隈など,戦後の復興しつつある東京の街並みのなかを歩きながら,自分の体も復調してきていることを実感するS.M.氏。生きることの喜びを,散歩のなかで出会う旧友との会話の中に感じているようです。ざっくばらんな語り口です。ちょっと,毒舌家でもあったようです。交際範囲は広く,木下正中,木下正一,下瀬謙太郎の自宅も訪問しています。 ♪S.M.氏は,連載の第1回となる「東大そぞろある記」の「前口上」(下記参照)のなかで,本郷村の自宅周辺の様子を書いています。その辺り一面は,麦畑と野菜畑が広がり,庭には,菜の花が咲き乱れて,裏には墓地がありました。いまも赤門前の本郷通りをちょっと入った所に,樋口一葉ゆかりの法真寺があります。S.M.氏の住居は,この辺りであったのかもしれません。 ♪これらの文献をたよりに,60年後の東京を歩き,「江戸東京」のなかに,現在の様子を記録として残せればと思います。 (平成23年6月9日 記す) 参 考: 「江戸東京」第8回:本郷・東京大学構内:ベルツ・スクリバの胸像 「江戸東京」第9回:続・本郷東京大学構内:ベルツ・スクリバの胸像 「江戸東京」第15回:続続・本郷東京大学構内:「相良知安先生記念碑」 (注:現在,「相良知安先生記念碑」は東大構内の別の場所に移されています。このことについては,稿を改めて述べます。) 本郷通りを歩く:日本医科大学附属病院界隈,旧真砂町・菊坂界隈 新東京 醫學きまぐれ散歩 東大そぞろある記(1) 前 口 上 三年越しの病気で寝ているうちに,だんだん復興が進んで,起きて見ると新東京なるものが出来上っていた。思い出すのも不愉快だが,戦争中に赤門前の旧宅を間引疎開というやつに強奪されてから,牛込で焼かれ,静岡へ逃げて二十日目にまたも焼かれて関西の郷里へ落ちて行き,終戦直後に帰って来たものの,まだ東京の焼野原はキナ臭くて,貸間も見つからないので,探しに探した揚句,千葉県佐倉の医史に名高い順天堂の,たぶんその昔,塾生たちが合宿していたものだろうと思われる黒光りの門部屋に巣くっていたが,旧居に十二坪かっきりの制限住宅ができたので帰って来て,ホッとした途端に気がゆるんだのか,倒れこんだのである。 一時はいよいよおさらばかと思っていたが,アメリカから取り寄したスト・マイが利いたのか段々よくなって,病床から濡縁越しに早春の庭を眺めるようにもなった。そうなると,庭先に一本,梅もほしくなる。というのは,辺り一面が麦畑野菜畑で,裏は墓地という本郷村の一軒家なので,僕の庭にも菜の花が咲いていた。 ・・・・・・・・・・・・・・・ それにてつれて,三年越しに会わない,あちらこちらの友人知己が,なつかしく思い浮ぶ。出しぬけに訪ねて行ったら,どんなに驚くだろう。何しろ「曲りなりの復興」が,いきなり目の前に現われるわけだから。そんな童話じみた思いで一杯になって,家の中にあぐらをかいて澄ましてなどいられない気持になる。そこでぶらぶら,せめて近所あるきでもして見たくなった。遠出すると主治医に叱られるおそれがあるから,足馴しだと理屈をつけて,先ず東大からぶらつく事にした。何の目的もあるわけではない。だから何の予定もない。気が向いたら,のっそり研究室や教授室へはいって行くかもしれない。また先生方の家がどうなっているか,見に行きたくなったら行くつもりだ。どうせ消える好奇心ではあるけれど,「復興」の目に映る復興の新東京は,興味があるに違いない。 (S.M.) 新東京・醫學きまぐれ散歩 (1) [『日本醫事新報』誌より作成。なお,第1444号, 第1447号には連載記事の掲載はありません]

(一覧表作成:堀江幸司) |

| 192.「新東京・醫學きまぐれ散歩」(2) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

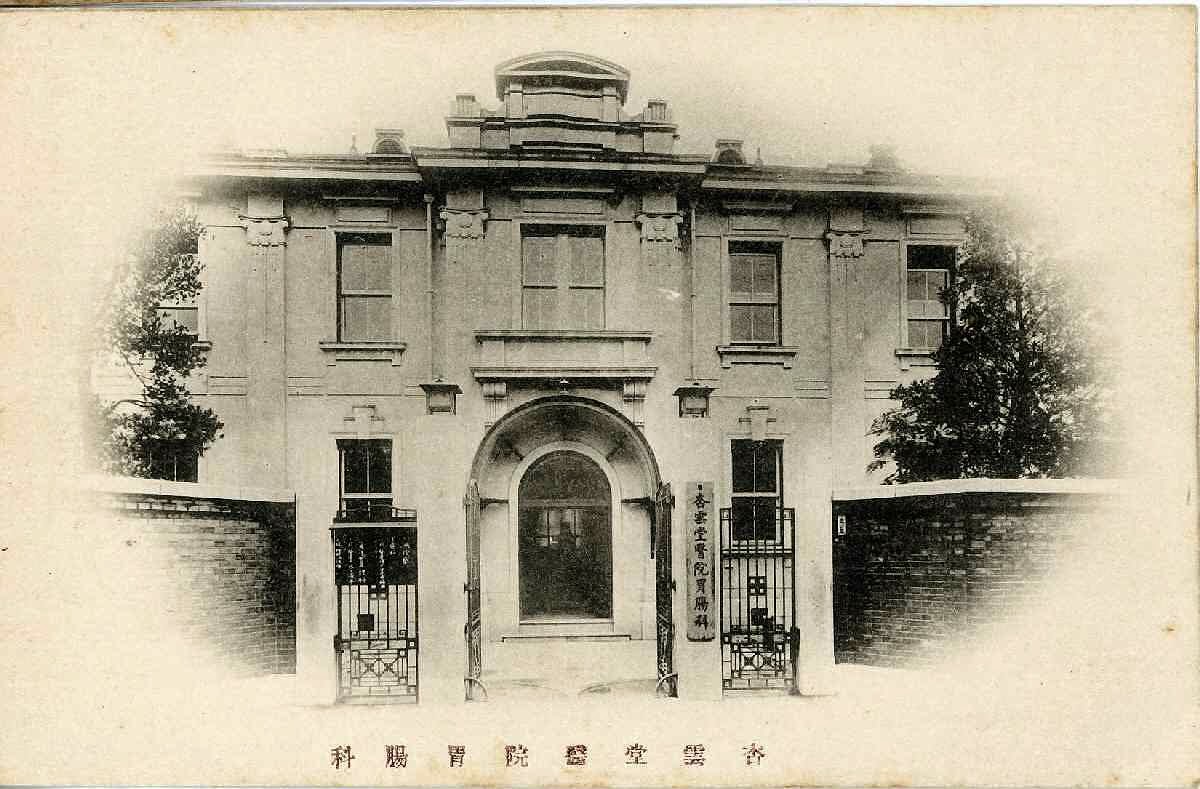

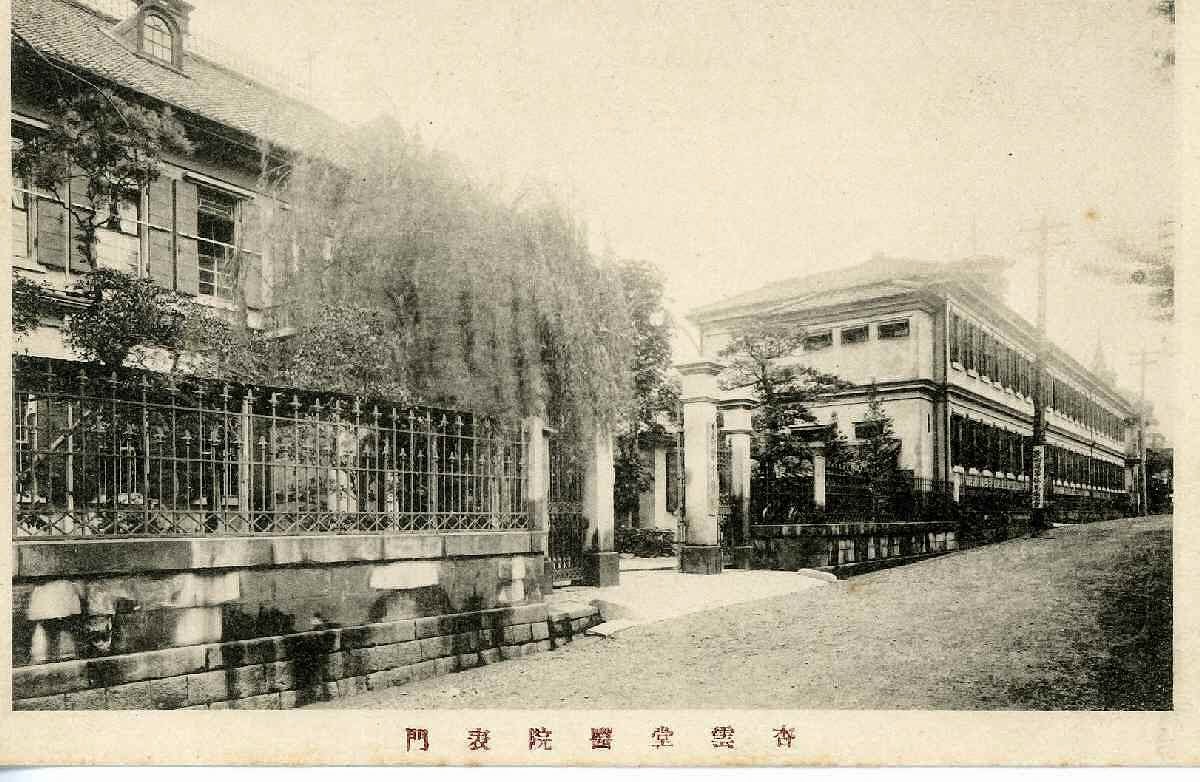

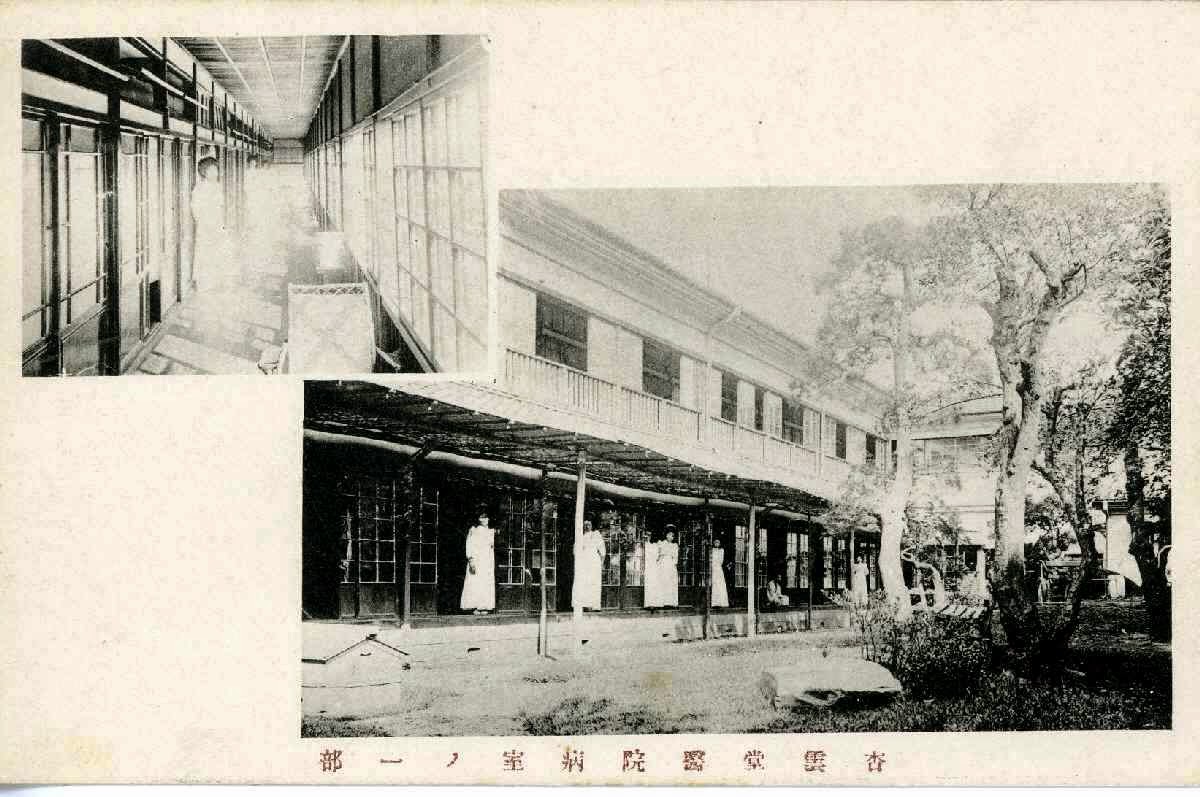

第191回の続きです。 ♪本郷台地と駿河台は,神田川で分断され橋で繋がっています。御茶ノ水橋と聖橋です。神田駿河台周辺には,江戸時代,武家屋敷・旗本屋敷が多くあったのですが,明治中期以降になると,東京帝國大學出身者によって開業された専門醫院が立ち並ぶ病院町となっていました。武士の町が,医者の町となったのです。本郷には,医学校の病院が多かったのに対して,駿河台には私立病院が多くありました。 ♪眼科(井上眼科病院[井上達也]),耳鼻咽喉科(金杉病院[金杉英五郎]),産婦人科(濱田病院[濱田玄達]),内科(杏雲堂醫院[佐々木東洋]),小児科(瀬川小児科病院[瀬川昌耆])などの病院とともに,医家の邸宅も数多くありました。S.M.氏は,戦後の焼け野原となった病院町の様子や風景を記録しています。

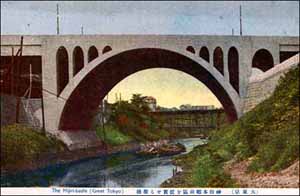

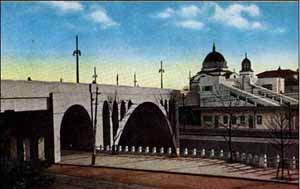

♪聖橋からの眺望や,御茶ノ水橋から水道橋に向かって下るサイカチ坂から見た風景を次ぎのように描写しています。 「お茶の水橋からの四周の眺めは美しい。だが,聖橋の上に立つと一層美しい。前後にニコライ堂と湯島聖堂とを控え,眼下に川筋の上下を眺める風景は東京第一だ。殊に夏の夕方は涼風袖を払うというやつで,納涼地としても第一だろう。」 「日本医師会館を出ると横町を隔てて木立も豊かな広い空地をもつ音楽学校の分校からピアノの音が聞えたりする。その前が,フランスの別荘風だとかいう日仏協会。行く手には震災前までサイカチの木が残っていたというサイカチ坂が,水道橋駅に向って下り,右側には家が絶えお茶の水川を隔てて本郷元町の小公園から都立工藝學校,続いて後楽園球場から小石川の台地を展望するという風景が開ける。」(S.M.)

♪この駿河台周辺を,昭和60年代に,重いカメラを何台もぶら下げて歩いたことがありました。神田美土代町の東京基督教青年会館のなかにあった「日本医学図書館」(関連連載第4回)について調べていたころのことです。もう,25年も前のことになります。ニコライ堂(東京復活大聖堂)の近くに,井上眼科病院の新しいビルが建ったころのことです。紅梅坂や幽霊坂を上ったり下りたりして,写真を撮りました。夏の暑い日のことでした。蝉の鳴き声が聞こえていました。 ♪そのとき撮った駿河台周辺の写真のネガが,まだ,アルバムのなかで,たくさん眠っています。S.M氏が見た30年後の駿河台附近の病院の姿が写っています。この機会に,デジタル化して,記録に残しておきたいと思います。 (平成23年6月30日 記す) 「新東京・醫學きまぐれ散歩」(2) [『日本醫事新報』誌より作成]

(一覧表作成:堀江幸司)

|

| 194.木下正中の香港行き:「ペスト研究記念撮影」(明治廿八年) |

|

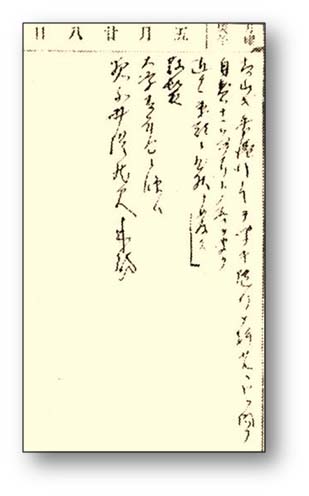

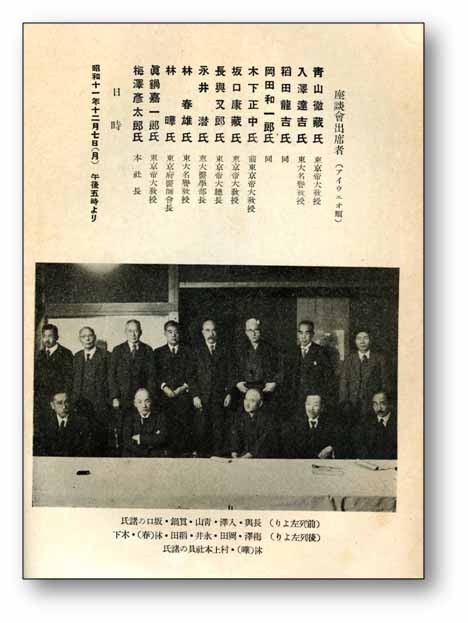

♪「新東京・醫學きまぐれ散歩」の一覧表(連載第191回 第192回 第193回)を作成するために,戦後の『日本醫事新報』誌を,一冊一冊,探索するなかで,「本邦に於けるペスト研究の偉業」(1)(2)(村山達三著)という文献をみつけました。1)2) ♪そのなかに,明治28年(1895)に撮影された「ペスト研究記念撮影(明治廿八年)」と題した集合写真がありました。

♪木下正中3)(当時醫科大學4年生)(関連連載第173回)が,ペスト(黒死病)の調査・研究のために青山胤通4)5),北里柴三郎6)7)8)に随行して,香港(英領)に渡ったのは,明治27年(1894)6月のことですから,記念写真は,帰国後,翌年に撮られたものと思われます。明治28年(1895)といえば,陸奥宗光が外務大臣を務めていた時代にあたります。 ♪明治27年(1894)5月末,清国(広東地方)と香港にペストが流行し,船舶の検疫が行われていました。ペストの流行は,外交・軍事上の問題でもありました。(清国及香港ニ於テ流行スル伝染病予防ノ為メ船舶検疫ヲ施行ス) ♪香港でのペスト患者数を,中川香港領事は,内務省に明治27年(1894)5月27日発の電報で次のように報告しています。 [在香港中川領事 一千八百九十四年五月二十七日発] 五月二十一日正午まで患者およそ三百四十名,死亡二百七十一名,爾後二十六日正午まで死亡百十四名,治療中の者七十二名,目下衰況に傾けりと信じらる。 ♪記念写真には,青山胤通,北里柴三郎のほかに,木下正中(のち東京帝國大学醫科大學・産科学婦人科学教室教授),宮本叔9)10)(のち東京駒込病院長),高田畊安11)(のち茅ヶ崎・南湖院長),石神亨12)(海軍軍医・のち大阪濱寺石神研究所[石神医学紀念研究所]),黒井悌次郎(のち海軍大将),中川恒次郎(香港領事),岡田義行(内務省事務官)の9名が写っていました。 ♪村山達三の論文には,記念写真の出典についての説明はなく,具体的な撮影場所・日時などは不明です。撮影された明治28年(1895)当時の医学雑誌や新聞記事を調査する必要がありそうです。 ♪前列に,黒井悌次郎,中川恒次郎を挟む形で,青山胤通,北里柴三郎が和服姿で着席しています。黒井悌次郎は軍服姿です。スタジオ撮影のようにも見えます。 ♪記念写真に納まっている9名のうち,香港に派遣されたのは,青山胤通,北里柴三郎,宮本叔,木下正中,石神亨,岡田義行の6名でした。 ◇ ♪「黒死病調査トシテ中央衛生會委員派遣ノ件」と題する公文書が国立公文書館に残っており,デジタルアーカイブスになっていました。 ♪この公文書は,内務大臣臨時代理司法大臣の芳川顯正から内閣総理大臣の伊藤博文宛に出されたもので,ペスト調査のための香港派遣は,内務省の中央衛生會委員であった北里柴三郎(内務技師醫學博士)と青山胤通(醫學教授醫學博士)の2名であったことがわかります。 ♪内務省(伝染病研究所)からは,北里柴三郎(病原菌追及)を,文部省(大學)からは,青山胤通(病理・臨床)を派遣したともいえそうです。公文書の最後の部分に,青山胤通の嘱託派遣について,文部大臣に了解を得ているとの記述があります。あくまでも,香港への派遣は,内務省の所管であったことがわかります。 醫科大學教授醫學博士青山胤通派遣嘱託之儀ハ文部大臣ヘ協議済ナリ ♪ドイツ留学から帰国した北里柴三郎が大日本私立衛生會の委嘱により同會設立の伝染病研究所所長となっていたのは,明治25年(1892)11月30日,香港行きの2年前のことでした。 ◇ ♪安西安周(医史学者)は,「東都掃苔記」の連載記事13)で「木下家の墓」を取り上げるとき,木下正一(正中の長男)を訪ねて,木下正中の日記のなかに,香港行きの記述をみつけています。 明治27年5月28日 青山氏香港行ノ事ヲ聞キ随行を許サルルヤヲ問フ,自費ナラ可ナラントノ答ヲ聞ク 直チニ京都ニ書状ヲ発ス

♪息子・正中からの香港行きについて書状を,父・凞は,どのような気持ちで読んだのでしょうか。後年,凞が記した「木下凞翁懐旧談」14)15)のなかに,その思いの一端が記されていました。 正中香港行に際し恰も卒業の期に達したれば程なく一医学士の資格を得るものなり。殊に遠航をもなす身なれば余の身体自覚に煩ふ所なきも不知不識の中に内臓の疾病あるや図るべからず。一応診察を這げ置くは汝の業務上将た孝養上の本意なるべしとて診察せしめたるに思ひきや心臓に疾患あらんとは即大動脈口及僧房弁に噪鳴を聴取するとて正中の驚愕痛心一方ならざりしも自覚に今何の苦悩なき以上は急に障害を起すに至らざるべし。此病を認めたる以上は十分攝養を探るべし。躊躇せず旅装を整ふべしとて其行を奨めました。航路は横濱より解䌫[とも綱を解くこと]するとならば見送の為め東上の次でを以て「ベルツ」教師に診ひ大動脈口硬變の診断を受け猶軽症なれば善く攝生をなせ急變はあるべからずと懇癒せられ其意を諒して帰西せり。 ♪凞は,正中の香港行きにあたって,健康診断を受けさせていました。その結果,大動脈口および僧房弁に心雑音があることわかります。とくに日常生活に障害はないことがわかりましたが,念のためベルツにも診てもらっています。 ♪ベルツの診断は,「大動脈弁口硬變」。軽症とのことで,旅装を整え,香港に向かわせることになるのです。正中のペスト調査に対する真摯な思い,なにより父の子に対する慈しみの心,そして,患者さんに対する慈愛の精神が,正中の香港行きを実現させたのではないでしょうか。 ◇ ♪新橋停車場,横濱港からの出発の様子を新聞は,次のように報じています。 北里,青山両博士が香港へ出発[明治27年6月6日 時事] 黒死病調査のため,香港へ派遣の命を受けたる内務技師北里柴三郎,医科大学教授青山胤通の二氏は,随行四名とともに,昨日午前八時五十分新橋発の汽車にて出発したり。同停車場まで二氏に行を見送りたるものは,長與宮中顧問官,三浦東京府知事,帝国大学の博士,学士,芝区衛生會員等を始めとして,朝野の人士無慮三百名。二氏の一行は横浜に赴き,同港を昨午後三時に出帆する仏国郵船に乗り込むはずにて,同船は神戸へちょっと立ち寄るのみにて,香港へ直行するものなりという。 ♪一行は,6月12日に香港着。14日から英医ラウソン(Lowson, James Alfred [1866-1935])らと協力して,調査・研究に取り掛かることになるのですが,その1週間後の6月20日午後,日本では,地震(明治東京地震)が起こりました。そのときの模様をベルツは日記のなかで次のよう記しています16)。 六月二十二日(東京)[日付は原文のママ] 午後二時半強震。もう一揺れ揺れたら東京の過半は崩壊した事であらう。・・・余が家は幸にして何事も無かった。木材の骨組を有する日本家屋と和洋折衷の家屋とは損害最も軽微なることが明かにされた。これは家屋構造に対する一教訓であろう。 ◇

♪香港で,調査・研究にあたっていた青山胤通と石神亨がペストに感染して死線を彷徨するという事態が発生します。6月28日の夜,香港ホテルで開催された晩餐會の席上で青山胤通は体調を崩します。木下正中と宮本叔は,その前から,なんとなく,青山の体調の変化に気づいていました。 ♪青山胤通は,その時のことを次のように,記しています2)。 解剖を終り予は午後二時半頃頗る著明に食事の美ならざるに気付きたり。食後階段を登る際或る腕の運動に際して左腋窩に於いて軽度の疼痛を覚えたれば,・・・食事は味なく衰弱疲労を覚え屡々帰宿せんと思惟せりき。 ♪正中の明治27年(1894)6月28日と29日の日記には,次のように記されています。医学生が教授を診ている緊迫した様子が伝わってきます13)。 明治27年6月28日 青山博士本日午後来左腋窩ニ疼痛腺腫ヲ覚エ,尋テ夜少シク発熱ス。キニーネ1.0頓服 明治27年6月29日 青山博士解熱セズ ♪青山胤通の伝記4)のなかにも,ペスト研究・発病時の木下正中の活躍が描かれています。 ・さて先生が作業を進めるに当って第一の困難は言語の点で,初め日本人の通弁を傭ふたが,伝染を恐れて逃げ出してしまうた。幸ひ男の看護人で英語と支那語の解るものがあったから,先生の質問を木下氏が聴き,それを看護人に話し,更に看護者に伝へるといふ方法を取った。 ・先生はラウソン氏の勧めを容れ,二十九日の夕刻汽艇に乗って同氏所有の病院船ハイジア号に移ることとなり,同船に石神氏も希望に依って同船に入院した。病院船では宮本,木下両氏が同室して代る代る先生と石神氏を看護し,其の傍ら材料及びプロトコールの整理や報告書等の仕事もしなければならぬので,夜もおちおち眠れぬ程忙しかった。 ・病院の物置部屋と小使室を臨時解剖室に使用し,一間半四方位の板の間に屍體を横たへ,其の傍らに棺を置き,先生がタタキに立って解剖するのを上の板の間から宮本氏若くは木下氏が踞んで助手を勤め,そして何方か一人は日誌を書くのであった。 ♪青山胤通,石神亨がペストに罹患したことは,日本国内でも,大きく取り上げられる事態となります。 青山博士,石神助手がペストに感染,重態[明治27年7月3日 時事] 黒死病取調べのため先般北里博士と共に香港に赴きたる医学博士青山胤通氏並びに海軍大軍医研究所助手石神亨氏は,黒死病に罹りたる旨,一昨日,北里博士より内務省へ電報ありしよし。 青山博士,危篤状態に[明治27年7月8日] 北里博士より昨七日午前八時二十二分香港発にて,高田衛生局長に達したる電報は,左のごとし。 青山,昨夜より心臓の働きはなはだ悪し。一昨六日午後発の電報は,二人とも快方に赴くとあり。かつ北里博士は,日を期して帰朝の途に上るとまで決心するほどなれば,快復の見込み充分なりしものと見えたるに,わずか一夜の中に容体一変したるこそ,誠に歎わしき次第なれ。しかし治療,看護ともに怠りなければ,快方に赴くその望みなきにあらざるへし。 ♪大學(東京醫學會,國家醫學會,學士會)からは高田畊安11)を,伝染病研究所からは高木友枝17)を,急遽,現地に向わせることになります。 ♪高田畊安と石神亨が知り合ったのは,このときのことで,病院船ハイジア内のことでした。 ♪高田畊安は,京都府醫學校を明治17年に卒業(第1回生)し,その後,さらに東京大学医学部に進んだ人物です11)18)。香港のペスト流行に際して『黒死病論』(高田耕注)安編述 医海時報社,明治27年7月6日発行)を著しています。 注)畊安と耕安:「こうあん」名前の漢字表記:戸籍上は,「畊安」ですが,「畊」には,新字体の「耕」をあてることもあり,本人自身も「耕安」の文字を使うことがあったそうです11)。 ♪高田畊安は,重症の脚気を患ったとき,同志社に新島襄を訪ねて,同志社教会に通い,明治15年(1882)7月にラーネッド牧師より洗礼を受けています。 ♪東京に出た高田畊安は,下谷教会伝道師・東京YMCA幹事であった木村熊二(西片町10番地)が明治21年(1888)5月13日に組織した「大学基督教青年会」に参加しています。この会員には,のちに各方面に活躍した人々が多く,木下正中,下瀬謙太郎,藤浪鑑の名前もみえます19)。 ♪石神亨(熊本医学校出身)もクリスチャンになった人で京都の佐伯理一郎(熊本医学校出身・同志社病院長・京都看病婦学校長)と親交がありました12)。 ♪高田畊安の実父は,増山守正(丹波・綾部藩の典医)20)で,維新後,畊安が学んだ京都府医学校の事務取扱を務め,その後,上京して帝室博物館歴史部勤務となった人物です。漢文の基督教解説書『天道溯原』を畊安に勧めたといわれています11)。

♪高田畊安は,明治25年(1892),勝海舟の孫・疋田輝子と結婚し,ペスト騒動が起こった明治27年(1894)の12月には,海老名弾正(熊本洋学校出身)が関係した本郷教会の婦人部の要請により,看護法学習会を開催しています11)。 ♪高木友枝17)は,伝染病研究所に勤務したのち,台湾総督府医院長兼台湾総督府医学校長となった人物です。 ◇ ♪木下正中は,卒業試験を控えていた関係で,研究標本の一部を携えて,香港を単身で出発,長崎経由で,無事に東京に戻りました。卒業試験に合格後,正中は,スクリバの弟子になりました3)4)。 ♪軽症であった石神亨は,発病後,3週間を経ると意識も快復して痛みも減じます。帰国後,京都に佐伯理一郎を訪ねて,木下正中への感謝の気持ちを次のように述べています21)。 石神氏は帰朝の後具さに当時の模様を私に話して曰く,あの時若しも木下さんが居なかったら,看護は皆英語の人而已なりし故,我々の不自由は実に言語に盡されませんでした。 ♪佐伯理一郎と正中の父・木下凞とは,半井澄の紹介で親交を持ち,杉田家や木下家の屋敷跡がある若狭小濵へも,避暑に行っていたそうです21)。 ◇ ♪青山胤通も,腺腫の切開を27か所も行い,神経衰弱になるなど,重態だったのですが,九死に一生を得て,無事に快復。病後の衰弱をおして8月21日香港を出発,8月31日に帰国しています。帰国後は,佐藤三吉(外科)の助手(久保郁蔵)をつれて,箱根塔ノ澤に2週間静養しています。 青山博士も全治,帰国[明治27年9月1日 東京日日] 医科大学教授正六位勳四等賜旭日小綬章医学博士青山胤通氏は,昨日を以って香港黒死病戦地より凱旋したり。 ◇ ♪木下正中の同期に北島多一(のち北里研究所長・慶應義塾大学医学部長)がいます。北島は,木下が亡くなったとき,その追悼記事のなかで,香港行きについて触れています。同級生の北島の木下への思いが伝わってきます22)。 君は卒業の前年,青山先生が北里先生と共に香港のペスト研究に行かるゝを聞くや,奮然随行を志願し許されて同行したが,青山先生の罹病となり其の報告の為に早く帰られた。然し此の研究に学生として参加する如き一寸驚くべき行動も,学生も其位の元気がなくてはいかぬと,吾々は大いに敬意を表したので あった。 ◇ ♪北里柴三郎と北島多一の伝染病研究所が内務省から文部省に移管されたのは,記念写真が撮られた明治28年(1895)から19年後の大正3年(1914)のことです。(勅令 第二百二十一号)北里柴三郎は,北里研究所を創設し,青山胤通が第2代所長となった伝染病研究所は,のちに東京大学医科学研究所へと形を変えていくことになります。 ♪木下正中の長男・正一の長女・恵子の夫は,内田清二郎(東大伝研教授・予研部長)です。さらに,正中の六女・弘子(関連連載第175回)の夫となる川喜田愛郎23)が,東京帝国大学を卒業して,長與又郎が所長(第4代)を務める「東京帝国大学附属伝染病研究所」に入ったのは,昭和7年(1932)のことでした。 ♪川喜田愛郎は,昭和24年(1949)12月には,千葉大学へ移り,細菌学教室を主宰して,のちに千葉大学学長(第5代)を務めました。正中の伝染病への思いは,娘婿たちに引き継がれていくことになります。 ◇ ♪一枚の写真は,後世のわれわれに,いろいろなことを,語りかけてくれます。香港でともにペスト菌と戦った医家達は,その後,それぞれの道を,それぞれの信念を持って歩み,医療・研究に携わることになります。 (敬称は省略させていただきました。) 参考文献 1) 村山達三著. 本邦に於けるペスト研究の偉業(1). 日本醫事新報 第1369号 PP.32[1928]-34[1930]

昭和25年7月22発行 2) 村山達三著. 本邦に於けるペスト研究の偉業(2). 日本醫事新報 第1370号 PP.31[1995]-34[1998]

昭和25年7月29発行 3) 木下實著:「木下正中」(私家版・電子版) 4) 「青山胤通」鵜崎熊吉著. 青山内科同窓会,昭和5年発行(非売品) 5) わが師わが友(1):青山胤通先生(稲田龍吉著).

日本醫事新報 第1242号 pp.22[22]-23[23]. 昭和23年1月1日. 6) 「北里柴三郎伝」宮島幹之助編輯. 北里研究所,昭和7年発行(非売品) 7) 「北里柴三郎と緒方正規 日本近代医学の黎明期」野村 茂著. 熊本日日新聞社,平成15年. 8) わが師わが友(2):北里柴三郎博士(中山壽彦著). 日本醫事新報 第1243号 pp.14[66]-15[67]. 昭和23年1月21日. 9) わが師わが友(14):宮本叔先生(村山達三著). 日本醫事新報 第1256号 p.13[545]. 昭和23年5月22日. 10)東都掃苔記(61):宮本 叔博士の墓. 日本醫事新報 第1643号,p.48.(昭和30年10月22日) 11)「南湖院 高田畊安と湘南のサナトリウム」(茅ヶ崎市史ブックレット 第5集)茅ヶ崎市史編集委員会編. 大島英夫著. 茅ヶ崎市発行,平成22年(3刷).[入手先:茅ヶ崎市史ブックレット] 12)「故石神亨紀念誌」石神研究所同窓會発行編輯. 大正10年12月15日発行. 13)東都掃苔記(77):木下家の墓. 日本醫事新報 第1659号 p.60. 昭和31年2月11日発行. 14)木下凞翁懐旧談. 京都醫事衛生誌 第163号 pp.28-30. (明治40年10月発行) 15)木下凞翁懐旧談. 京都醫事衛生誌 第164号 pp.32-35. (明治40年11月発行) 16)「ベルツの『日記』」濱邊正彦譯. 岩波書店刊,昭和14年. 17)わが師わが友(58):高木友枝さんの思出(荒井

恵著). 日本醫事新報 第1301号 p.19[615]. 昭和24年4月2日. 18)「京都府立醫科大學八十年史」京都府立醫科大學創立八十周年記念事業委員會編輯. 昭和30年8月1日発行. 19)「日本YMCA史」奈良常五郎著. 日本YMACA同盟,1959. 20)東都掃苔記(69):増山守正翁の墓. 日本醫事新報 第1651号 p.66. 昭和30年12月17日発行. 21)木下正中君を悼む. 佐伯理一郎著. 産婦人科の世界 3(3):17-19, 1952(昭和27年3月) 22)木下正中博士の想い出(その一)北島多一著. 日本醫事新報 第1446号 pp.63[179]-64[180]. 昭和27年1月12日発行. 23)人-153-:川喜多*愛郎氏. 日本醫事新報 第1342号, p.72[148].(昭和25年1月14日)(*川喜多の「多」の字は「田」の誤記。川喜田が正しい) |

| 195.「わが師わが友」(1) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

♪戦後発行の『日本醫事新報』誌に連載された「東都掃苔記」(第179回 第180回)と「新東京・醫學きまぐれ散歩」(第191回 第192回 第193回)に続いて,「わが師わが友」の連載記事の一覧表づくりをはじめました。 ♪「わが師わが友」の第1回は,昭和23年(1948)1月1日(第1242号)の「青山胤通先生」(稲田龍吉著)からはじまっていました。第2回は,「北里柴三郎博士」(中山壽彦著)を取り上げています。連載の冒頭に,明治から大正にかけて活躍した国立と私立の医科大学の中心人物を取り上げた形になっています。青山胤通と北里柴三郎は,明治27年(1894)6月,香港で発生したペスト調査のために共に,内務省から派遣された仲でもありました。(第194回) ♪この連載記事は,長期にわたるのですが,とりあえず第1回から第50回までの連載記事を一覧表に纏めてみました。帝國醫科大學時代の蒼々たる教授たちが取り上げられ,その執筆陣も著名な方ばかりです。第10回の小金井良精の項では,紹介記事を西成甫が書いています。 ♪取り上げる人物の肖像写真が,本文中に挿入されていますので,その点でも,貴重な連載記事となっています。青山胤通の肖像写真は,伝記『青山胤通』1)の口絵で使われているものと同様の写真が使われています。

参考文献

1) 『青山胤通』(青山内科同窓會 昭和五年)

(平成23年9月4日 記す)

|

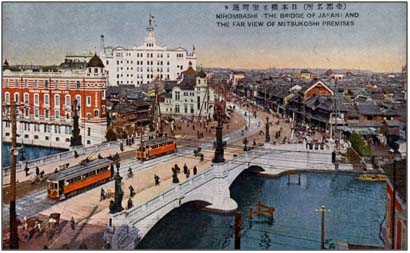

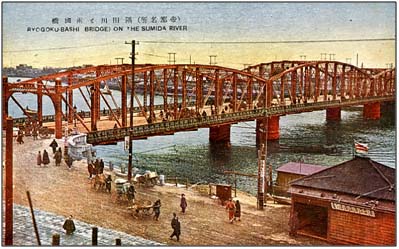

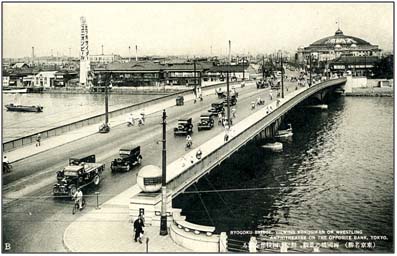

| 196.「大東京の十六大橋」と「東京大十六橋」の絵葉書でつくるGoogleマイマップ:「隅田川十九橋」 | |

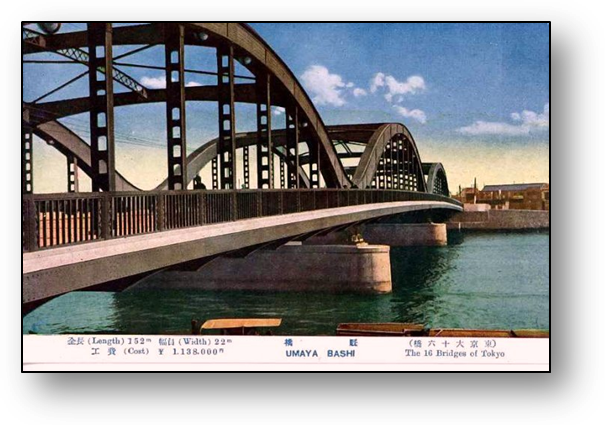

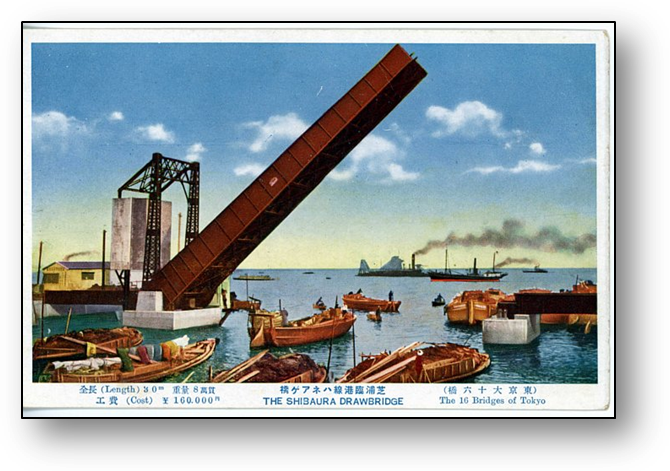

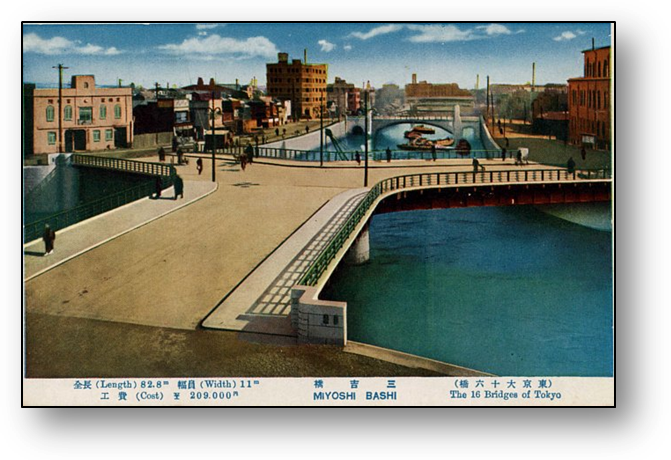

(平成25年5月15日 追加・訂正) ♪絵葉書「昭和東京の偉観 大十六橋」(中村興文堂謹製)は,16枚のセット物なのですが,「千住大橋」の一枚が未入手でした。いつか,完全にしたいと思って探していました。ついに外袋も付いた「昭和東京の偉観 大十六橋」を入手することができました。  絵葉書「昭和東京の偉観 大十六橋」の外袋(堀江幸司所蔵)  「千住大橋」(絵葉書)(堀江幸司所蔵) ♪太田圓三が関係した永代橋や相生橋など隅田川に架かる橋からはじめた絵葉書の収集ですが,それに繋がる日本橋川,外濠,神田川,築地川などの橋や周辺の土木建築物などにも収集範囲を広げています。・・・明治期に発行された手彩色の絵葉書なども収集して,Googleマイマップに展開できればと思っています。 より大きな地図で 絵葉書で見る隅田川十九橋 を表示 ♪Googleの地図にはマイマップというサービスがあって,自分用の地図を作成することができます。地図上に,目印を置いて場所を示し,説明文を入れることができます。さらに,ウェブ上に作成してある自分用のアルバム「江戸東京医史学散歩」(絵葉書・写真アルバム)の写真に直接,リンクを張ることもできます。 ♪これらの機能を使って,「江戸東京」の第115回(隅田川の橋)と第185回(隅田川六大橋の絵葉書と橋名板)で調べた情報と隅田川に架かる橋の絵葉書をGoogle地図上に展開させてみたいと思うようになりました。 ♪いままでGoogleのPicasaアルバム「江戸東京医史学散歩」に登録した隅田川の橋の絵葉書は,古書店(アンティーク絵葉書専門店・ポケットブックス)(まこと書房)で一枚毎に販売しているものを購入したものでした。 ♪購入するにあたっては,できるだけ資料性の高いものをと思い,橋のアングルのほかに,背景に写っている建物や看板などの情報を重視して選び,入手していました。記録写真としての観点から絵葉書を選んでいたことになります。 ♪永代橋,清洲橋,両國橋など隅田川に架かる絵葉書は,いろいろなアングルで撮影されたものがあり,撮影時期もさまざまです。 ♪絵葉書を選んでいる過程で戦前に発行された「昭和東京の偉観大十六橋」(東京大十六橋)というシリーズの絵葉書があることに気づきました。 ♪この「昭和東京の偉観大十六橋」の絵葉書には,橋の全長,幅員,工費の情報が説明として書かれています。貴重な情報です。是非,完全な形で揃えたいと思っていました。 ♪「昭和東京の偉観大十六橋」の絵葉書を求めて,神保町界隈の古書店を探し回りました。千住大橋や相生橋などのほしい絵葉書が,なかなか,みつかりません。 ♪「昭和東京の偉観大十六橋」のなかの千住大橋と相生橋の絵葉書は,土木図書館デジタルアーカイブ(戦前土木絵葉書ライブラリー)にも載っていないようです。 ♪「日本の古本屋」のサイトで調べたところ,「大東京の十六橋」(高級淡色版・拾六枚壱組)[大東京の十六大橋]という絵葉書があることがわかりました。入手したところ,「昭和東京の偉観大十六橋」の絵葉書とは,十六橋の内容が異なり,同じ橋でも,アングルが違っていました。

厩橋(大東京の十六大橋)

厩橋(東京大十六橋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

絵葉書「大東京の十六橋」(大東京の十六大橋)の袋 絵葉書・大東京の十六橋 「大東京の十六大橋」(ゴシック体は,隅田川に架かる橋) 1)千住大橋 2)言問橋 3)吾妻橋 4)駒形橋 5)厩橋 6)蔵前橋 7)両國橋 8)新大橋 9)清洲橋 10)永代橋 11)江戸橋 12)聖橋 13)竹橋 14)常盤橋 15)数寄屋橋 16)日本橋  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ♪「昭和東京の偉観大十六橋」の絵葉書は,13枚でセットになっている絵葉書がアテネ堂古書店(福井県北野下町3-10)にありました。問い合わせてみると,いままで,バラで入手していた絵葉書とは,ほとんどダブりがなく,相生橋の絵葉書も入っていることが,わかりました。これも,早速,入手の手配をしました。 絵葉書・昭和東京の偉観大十六橋 「東京大十六橋」(ゴシック体は,隅田川に架かる橋) [全長(Length) 幅員(Width) 工費(Cost)] 1)千住大橋[92.4m 22m 1,037,800円] 2)言問橋[237.7m 22m 2,383,000円] 3)駒形橋[149.1m 22m 1,900,000円] 4)厩橋[152m 22m 1,138,000円] 5)蔵前橋[173.2m 22m 1,751,000円] 6)両國橋[180m 22m 未記載] 7)新大橋[193.5m 16.5m 860,000円] 8)清洲橋[186.6m 22m 3,213,000円] 9)永代橋[185.2m 22m 2,924,000円] 10)相生橋[192m 22m 1,507,000円] 11)江戸橋[63.4m 44m 852,000円] 12)聖橋[92.5m 22m 778,000円] 13)三吉橋[82.8m 11m 209,000円] 14)芝浦臨港線ハネアゲ橋[30m 重量8萬貫 160,000円] 15)数寄屋橋[39.5m 36m 342,000円] 16)日本橋[50m 27m 550,000円] ♪これで,「昭和東京の偉観大十六橋」の絵葉書は,「千住大橋」だけが,未入手となりました。図書館員だったころ,雑誌を製本するのに,未着などで欠号になっている雑誌のバックナンバーを本郷の柴善書店で探したことなどを思い出しています。 ◇●▽■ ♪「東京大十六橋」と「大東京の十六大橋」の絵葉書を使って,Googleマップ「隅田川十九橋」の作成を開始しました。地図上に目印をつけるなど,作業は順調に進んでいます。いろいろなデータを組み合わせるため,集中力が必要となります。定年後の作業として,Googleのマイマップの作成は,わたしには,ぴったりのサービスのようです。 ♪「隅田川十九橋」を開いてみてください。隅田川の橋に目印をつけたGoogle地図が現れます。左側の橋の一覧表から,「厩橋」のボタンを押すと,地図上の隅田川に架かる「厩橋」の場所に子画面が開きます。 ♪説明文のなかに,「絵葉書1(大東京の十六大橋)→」,「絵葉書2(東京大十六橋)→」というリンクボタンを作ってみました。クリックすると,「厩橋」の絵葉書が表示されます。 ♪もちろん,サムネールの画像をクリックしても,アルバムの画像にリンクします。「大きな画像」とは,Googleのストリートビューのことです。Googleでは,吾妻橋より下流では,隅田川にボートを浮かべて,風景を撮影しています。川から見た橋の全景をみることができます。 ♪今後は,絵葉書のほかに,いまの橋の状態を撮影して追加するなど,充実した「隅田川十九橋」のコンテンツにしてゆきたいと思っています。関係するような戦前の古い写真をお持ちの方のご協力をお願いできればと思います。 ◆ ♪「東京大十六橋」では,隅田川の橋のほかに,「芝浦臨港線ハネアゲ橋」や「三吉橋」などの珍しい形の橋も取り上げています。

芝浦臨港線ハネアゲ橋(絵葉書・東京大十六橋)

三吉橋(絵葉書・東京大十六橋) ◇●▽■ ♪神保町界隈の古書店を橋の絵葉書を求めて歩き回り,『絵葉書に見る日本の橋』(土木図書館編 1992)という図書を見つけました。ちょっと高価でしたので,中身を確認して,そっと書棚にもどしておきました。いつか必ず入手したい一冊です。 ♪神保町界隈も,またまた,再開発が進んでいて,なじみの古書店も取り壊されています。古書も,はやめに入手しておいた方がよいのかもしれません。 (平成23年10月5日 記す) ◆ ♪上記の原稿を書き終えてから,グーグルで「千住大橋」の絵葉書を探していて,「昭和東京の偉観大十六橋」の絵葉書が,東京都立中央図書館で,デジタル化されていることに気付きました。 ♪「都市・東京の記憶-Tokyo Archive」の第1章「絵葉書の中の東京」のなかにありました。「都立中央図書館所蔵の明治・大正・昭和期の絵葉書や写真帖の写真などの画像を見ることができるページ」で,橋のほかにも,戦前の東京の姿が画像でみることができます。 ♪まだまだ,「江戸東京」は,調査が不十分のようです。やはり,頭は,大分,老化しているようです。散歩を続ける必要があるようです。 (平成23年10月19日 記す) より大きな地図で 絵葉書で見る隅田川十九橋 を表示 |

| 197.東京都染井霊園:医家墓所案内:Googleマイマップ |

|

|

より大きな地図で 東京都染井霊園:医家墓所案内 を表示 開 設:明治7年(1874)9月1日に染井墓地(神葬墓地)として建部邸跡(播州林田藩)に東京府が開設。明治22年(1889)に東京市に移管され昭和10年(1935)5月に染井霊園と名称改称されています。 面 積:67,911㎡

♪昨日からの低気圧による風雨は治まり,昼前になると,晩秋の日差しが降り注ぎはじめました。染井吉野桜や杏の木の黄葉は大分進んで,山茶花も咲き始めています。山茶花には,いろいろな色合いがあって,あまり濃い赤色のよりも,淡いピンク色の花が好きです。

♪染井霊園周辺を散歩するのが日課になっています。久しぶりに染井霊園の奥にある長池跡周辺に行ってみることにしました。穏やかな気候で,散歩には,うってつけの日和です。

♪染井能楽堂(根岸能舞台を移築したもの)があった角から染井通りに入ります。この染井能楽堂については,「江戸東京」の第87回でも紹介しましたが,その能舞台が横浜能楽堂として掃部山公園内に復元されているのは,あまり知られていないはないでしょうか。この染井能楽堂については,わたしも,子どもの頃の思い出として脳裏に深く刻まれています。能楽堂からは,鼓の音が聞こえてきて,春になると,能楽堂の塀際にあった桜の大木からの桜吹雪が見事でした。この染井能楽堂も昭和40年(1970)に取り壊されて,その跡地にはは,マンション(染井ハウス・カーサ駒込)が建っています。惜しいことに、染井吉野桜の老木も,切り倒されてしまいましたが,その後,駒込から巣鴨に至るJRの土手際に植えられた桜の木が,今では、大木となり、桜並木となっています。

♪今年になって,六義園の染井門がある交差点から染井霊園に続く染井通りの家並みも,大分,変化しました。いつのまにか戦前からあった家が取り壊され,床屋さんだった場所も,コイン駐車場になっています。子供のころからあったお店としては,酒屋の新川屋さんぐらいしか残っていません。

♪東京スイミングセンターの敷地内にある東京染井温泉Sakuraを左手にみて,染井通りを真直ぐに進むと正面が染井霊園の入口です。霊園入口の桜の木の黄葉は,終わりに近づいていました。

♪染井霊園には,東京大学医学部の初代教授を務めた方の墓が多くあります。東京大学が本郷にあったからでしょうが,東京医學校・帝國大學醫科大學で学び,のちに教授になった方々の墓が霊園内に点在しています。濱尾新(総長),三上参次(文科教授),古市公威(帝國大學工科大学初代学長・第2代理化学研究所所長),榊俶(精神医学),緒方正規(衛生学),岡田和一郎(耳鼻咽喉科学),田口和美(解剖学)などの墓です。古市公威と三上参次は,ともに姫路藩の出身です。

♪はじめて,染井霊園に医家の墓を訪ねたのは,1980年代の半ばのことでした。緒方洪庵の師である坪井信道(誠軒)の墓石が多磨霊園から染井霊園に移されていることを確認しに行ったのがはじめでした。以来,四季折々に霊園を訪ねて,雪の降る朝に,急いでカメラを用意して「雪の染井霊園」の写真を撮りに行ったこともありました。

♪墓参させていただいた医家の墓については,「江戸東京」第121回で,その墓所の「住所」を示しておきましたが,実際に,その場所がどこなのかは,はじめて訪ねる方には,わかりづらいかもしれません。

♪前回の「江戸東京」第196回で,Picasaウェブアルバム「江戸東京医史学散歩」とリンクさせたGoogleマイマップ「絵葉書で見る隅田川十九橋」を作成しましたが,このGoogleマイマップが,意外に便利です。自分に必要な位置情報を表示できるGoogleマイマップは,「江戸東京」の散歩には,便利なツールになっています。

♪染井霊園周辺の散策を繰り返して知った医家の墓の場所を,Googleマイマップ「東京都染井霊園:医家墓所案内」として,纏めてみることにしました。

♪染井霊園内は,空が広く,太陽の位置によって,墓石や染井吉野桜の雰囲気が変わります。午前や午後の時間を変えて墓所に通いました。よい光線のあたった墓所や染井吉野桜の写真を撮るためです。

♪グーグルの地図では,墓所内の墓道は,表示されませんので,Googleマップ上に正確な墓所の位置をプロットするのには苦労しました。最新のGPS機能のついたデジタルカメラを使えば,精度のよい位置情報を自動的にプロットできるのかもしれませんが,手作業で,位置を決めていく方法も,頭の体操には,よいことです。

♪医家の墓のほかに,高村光太郎の墓などの著名人の墓所もプロットしました。著名人の墓の場所は,霊園内に案内板や霊園事務所で配布している案内図にもあるので,実際に,医家の墓をみつけるためには,二葉亭四迷や高村光太郎の墓を,探して,そこをから,出発してみるのがよいかもしれません。

♪「南そめいよしの通り」にもどると,通りを挟んで二葉亭四迷の案内標柱の向かいが,三上参次の墓です。三上参次は,木下凞のもとめに応じて,「木下文書」の序文を書いています。宇野朗の調査をしていて,その姻戚関係となる三上参次の墓が,染井霊園にあることを知ったのは,やはり,「江戸東京」をはじめてからのことでした。宇野彰男氏(北里大学医学図書館)は,宇野朗と三上参次の曾孫にあたられます。

♪「南そめいよしの通り」をさらに巣鴨門の方へ進んでみます。本妙寺の方へ抜ける道をわたって集積場の前を過ぎると,右手の1種イ4号8側に岡田和一郎と古市公威の墓があります。

♪高村光太郎・智恵子の墓の前を通って,東京都中央卸売市場・豊島市場に面した長池跡に向いました。秋の木洩れ日が,桜の黄色くなった葉を通して,降り注いでいます。桜の古木の枝が,大血管から分岐した血管のように見えました。何十年もの間,この染井の地に根をはり,染井の台地から,西ヶ原の低地を見守ってきているようにも思えました。「思い出ベンチ」が,設置されていました。

♪霊園の巣鴨門から,中山道に出ました。巣鴨駅前のドコモショップに立ち寄ってみました。スマートフォンで,「江戸東京」がどのように表示できるのか,みてみたかったのです。最近のスマートフォンは,画面サイズも大きくなり,文字もタッチパネルで拡大できるので,Google地図の表示には,適しているようでした。PDFファイルもダウンロードして,快適に読めました。

♪今後は,「江戸東京」も,タブレット端末などにも,対応して,電子ブック的に閲覧できるようにしたいと思いながら,駅前の交差点を渡り,自宅に戻りました。

(平成23年11月20日 記す) |

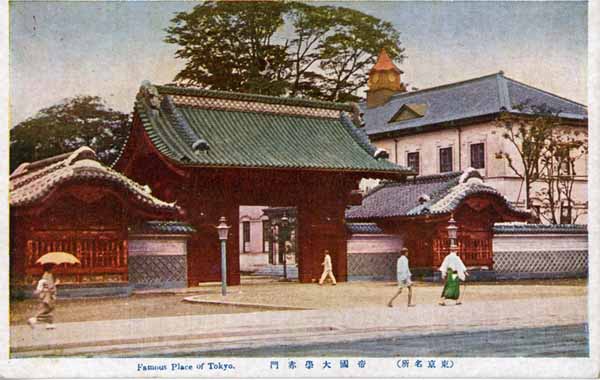

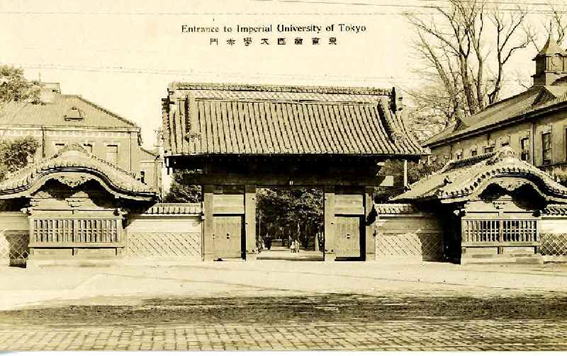

| 198.東京大学本郷キャンパス案内:赤門の背景に写る旧東京医学校本館(旧史料編纂所)[絵葉書:(東京名所)帝國大學赤門] |

|

♪12月に入ってから,東京大学の本郷キャンパス内の散策を続けています。「東京大学本郷キャンパス案内図」(Googleマイマップ)の作成が,散歩の目的のひとつとなっています。 ♪週末の静かな本郷キャンパスを歩きます。三四郎池の周辺の紅葉は,もう終わりに近づき,空気がひんやりと感じられます。それでも,色づいた葉を通り抜ける光には,まだ,秋の気配を感じます。恋人らしい二人連れとすれ違いました。家族連れも歩いています。都会の大学の構内とは思えない,庭園のような場所です。六義園のなかを歩いているような錯覚を覚えました。 ♪東大構内にも,「コミュニケーションセンター」などという施設ができ,オリジナルグッズなどを売っています。一昔前の東大では,考えられなかったことです。法人化によって,東大も開かれた大学になっています。書籍も扱っていて『東京大学本郷キャンパス案内』(木下直之/岸田省吾/大場秀章著 東京大学出版会 2005)1)は,ここで買いました。 ♪「コミュニケーションセンター」は,赤門(昭和6年[1931]12月14日 重要文化財)を入って左手にあります。史料編纂所の前に位置しています。明治期につくられ図書館製本所として使われた建物を再生したのだそうです。当時の外観は,赤煉瓦造りだったのですが,改修されて,正面は,ガラス張りになってしまいました。正面の外壁も,赤煉瓦を残した方が,レトロな感じで,赤門とともに,歴史ある東大の建築遺産となったと思われるだけに残念です。 ♪医学部・附属病院では,平成20年(2008)5月9日,創立150周年の節目の日を迎えました。記念事業の一環として,構内が整備され,青山胤通(内科教授),佐藤三吉(外科教授)の銅像,そしてドイツ医学導入の恩人である相良知安の記念碑なども,場所を移動させられています。新入院棟の周辺は,コンクリートの建物だらけになり,緑が少なく,ちょっと,息苦しい感じがします。 ♪明治9年[1876],東京医学校本館は,富山藩(加賀藩の支藩)の御殿跡に建てられました2)。無縁坂に通じる坂上です。「龍岡町通り」に面していました。現在,病院・南研究棟となっている場所です。ここに鉄門があって,森鴎外や北里柴三郎などが出入りしていたことになります。『雁』(森鴎外)に登場する岡田(モデルは緒方収二郎[緒方洪庵の六男])の下宿もこのあたりでした。鉄門を入って前庭があり,その正面に東京医学校本館(時計台)が建っていたことになります3)。

鉄門と東京医学校本館(東京大学医学部の表札がみえる)[無縁坂上時代] (出典:『東京帝國大學法醫學教室五十三年史』[古畑種基編輯 非賣品 昭和十八年]3)) ♪創立150年の記念事業の一環4)として,鉄門が再建されています。大学構内に新しい門を設けるのは,管理上も,いろいろ問題はあったでしょうが,医学部の方々の鉄門を復活させるという強い意思を感じます。 ♪旧東京医学校本館が,現在の経済学部のある場所,赤門を入って右手の位置に移築されて史料編纂所として使われていた時代がありました。三上参次の史料編纂所です。 ♪三上参次は,後年,旧東京医学校の建物について懐旧談5)のなかで,次のように述べています。 ところが,そこへ行ってから二年足らずであったが,私が朝出勤してみると御殿の周囲の枯芝がよほど焼けている。どうしたかと糺すと,宿直の小使が,休みにくる病院の患者が煙草を吸って燃やしたのだと言うのです。これを聞いて実に危いことだ。どうかしてもっと安全な所へ行きたいと思っている間に,医学部の古い建物,これは時計台と言っておって,木造建築の西洋風の建物で,この種の建物としては最も早い。大きいものであったが,これが取り払われるということになった。この建物はちょうど,マッチ箱を二つ集めたようなもので,真中に廊下を挟んで北側と南側に建物があった。それを真中の廊下から二つに割き,一半は赤門の所へ持って来て,たしか今は会計課か営繕課かになっておりますが,他の一半はこの一ツ橋へ持って来て学士会館にしたが,これはその後焼けてしまった。それで我々は赤門の所へ持って来た建物へ引越して,自由にかなり広く使えることになった。この建物と外部の道路は隔たってはありますけれども,よほど近かった。 ♪この赤門を写した絵葉書は,古書店で,よく見かけるのですが,いずれも正面からのものばかりで,赤門の背景に旧東京医学校が写ったものをみたことがありませんでした。ところが,今回,東京大学の本郷キャンパスを散策するにあたって,絵葉書専門店のポケットブックスのホームページをみていたところ,赤門の背景に旧東京医学校本館が写った絵葉書をみつけました。時計台が写っていました。赤門の絵葉書というと,正面から写したものが多く,背景の建物が写り込んでいる絵葉書は,貴重であると思います。

帝國大學赤門(絵葉書)[赤門の右手に旧東京医学校がみえる]

東京医学校本館の変遷 明治9年(1876):11月,東京医学校を本郷旧加賀藩邸(旧富山藩邸内)に移す。本館竣工。校長は長與専斎。 明治10年(1877):4月12日,「東京大学」設立。東京医学校は東京大学医学部(第一次)となる。この時,綜理となったのが池田謙斎。 明治28年[1895]:4月,文科大学内に史料編纂掛が設けられ,三上参次が史料編纂委員となる。(当時の史料編纂掛の場所は森川町に面した法文学部の建物の二階の半分) 明治32年[1899]:東京帝国大学文科大学教授・史料編纂掛主任となる。 明治38年[1905]史料編纂掛事務主任[現在の史料編纂所長]になる。(当時の史料編纂掛の場所は山上御殿にあった。) 明治44年(1911):1月14日から7月20日までの期間をかけて解体。前半部が赤門横に移築され,史料編纂掛の建物となる。解体された後半部は,神田錦町の学士会館の建物となる。 昭和30年(1955):東京大学営繕課となる。 昭和40年(1965):用途廃止となる。 昭和44年(1969):3月,明治44年(1911)当時の外観に復元され,小石川植物園内に移築される。 昭和45年(1970):6月8日,重要文化財の指定を受ける。 平成14年(2002):1月12日,東京大学総合博物館小石川分館となる。 ♪この旧東京医学校本館は,現在,東京大学総合研究博物館の小石川分館として利用されています。三宅秀6)(明治7年[1874]東京医学校長心得)の曾孫にあたる中村明男氏(前日本橋・榛原社長)と,小石川分館で,三宅秀に関する展示会が開催されたのを機会に,小石川植物園を訪ねたことを思い出します。東京医学校と小石川療養所の御薬園がマッチしている植物園内を歩きました。 ♪旧東京医学校本館(旧史料編纂所)は,実に,よい場所を得て,時代にあった使われ方をしているように思います。春の訪れを待って,また,小石川植物園内を歩いてみたいと思います。天上の人となった中村氏の面影に,どこかで会えるのではないか。周辺の開発も,ほどほどにして,いつまでも,昔の名残が感じられる小石川植物園であってほしいと願っています。 参考文献 1)『東京大学本郷キャンパス案内』(木下直之/岸田省吾/大場秀章著 東京大学出版会 2005) 2)『石黒忠悳 懐舊九十年』(石黒忠悳著 非賣品 昭和十一年) 3) 『東京帝國大學法醫學教室五十三年史』[古畑種基編輯 非賣品 昭和十八年] 4)「東大病院だより」No.54 (平成18年8月31日発行) p.2-3.医学部附属病院「鉄門」再建記念式典,”90年振りの鉄門の再建” 5)『明治時代の歴史学界 三上参次懐旧談』(三上参次著 吉川弘文館 平成三年) 6)『桔梗 ―三宅秀とその周辺―』(福田雅代編纂 岩波ブックセンター信山社 昭和六十年) (平成23年12月26日 記す) |

| 199.高田畊安の南湖院(絵葉書)と詩人・八木重吉 | |

|

♪高田畊安は, ♪東洋内科医院は,はじめ神田駿河台鈴木町(現在の千代田区神田駿河台)にありましたが,大正3年(1914)になって麹町三番町(現在の九段南4丁目8番地あたり)に移転することになります。そのとき,この「肺病院」として移転に反対したのが,隣地で開業していた榊病院(産婦人科)の榊順次郎でした。(関連連載第177回) ♪高田畊安は,熱心なクリスチャンで,ベルツは,晩年の明治44年(1911)9月16日の日記のなかで,次のように記しています6)。 9月16日 ドレスデン この旅行には東京から来た非常に勉強のよくできる独創的な考えを持つ高田畊安が参加した。かれは日本でわたしの知る医師のなかで随一の熱心な,人を信服させるキリスト教徒である。学会[熱帯医学会]では大勢の昔の教え子に出会った。台湾から高木,細菌学者である宮島と北島,陸軍軍医の秋山,それと石原らである。 ♪大正13年(1924)南湖院創立25周年の祝辞を述べたのが岡田和一郎(東京帝国大学医学部耳鼻咽喉科教授)です。岡田和一郎の邸宅も榊病院の並びにありました。現在の市ヶ谷駅前の日本大学会館のあたりです。(関連連載第36回) ♪九段の東洋内科医院で診察を受けた患者に,詩人の八木重吉7)(東京府南多摩郡堺村相原大戸[現在の町田市相原町]出身,神奈川県師範学校本科第一部卒,東京高等師範学校文科第三部英語科卒)がいます。 ♪八木重吉の妻となったのが,旧姓・島田登美8)(吉野登美子)(新潟県高田市南城町[現在の上越市]出身)でした。八木は,大正8年(1919)に駒込東片町96番地の駒込基督会で富永徳磨牧師から洗礼を受けています。駒込東片町96番地は,本郷通り(旧岩槻街道)の「駒本小学校交差点」にある交番のところから白山上交差点(中山道・旧白山通り)の方へ抜ける商店街に入って右手奥の龍光禪寺の前あたりと思われます。龍光禪寺は,吉丸一昌(早春賦の作詞者)の菩提寺で,「早春賦歌碑」があります。 ♪このあたりは、町の境が複雑です。古い地図をみていると、駒込東片町は駒込曙町、駒込片町の方に入り込んでいるようです。江戸時代からの道筋です。八木の青春時代の道筋でもありました。 早春賦歌碑がある龍光禪寺境内 ♪大正10年(1921)3月には,滝野川の女子聖学院(ミッション・スクール)(創立者:Bertha Fidelia Clawson:バーサ・クローソン)の三年生に編入することを希望していた登美のために家庭教師(英語・数学)を引き受けています。 ♪八木は,当時,東京高等師範学校(現在の筑波大学の母体となった東京教育大学)の学生で,池袋の常盤通りの奥の平屋に下宿していました。このとき,重吉は24歳,登美は17歳。受験勉強を通しての1週間の出会いでした。 ♪青山胤通と石神亨が香港でペストに罹患したときに,東京から派遣された高田畊安の略歴(下記の略年譜を参照)を調べている過程で,八木重吉が駒込基督会に通い,妻となった島田登美と子供たちが,女子聖学院(ディサイプル・オブ・クライスト派)と関係があることを知りました。女子聖学院は,「本郷森川町教会」(長老派)(明治28年:東京市本郷區本郷4-43 昭和25年:杉並区宿町249番地[現在:杉並区上荻4-24-5])とも関係のある学校でした。 ♪八木は,大正15年(1926)3月,東京九段の東洋内科医院で,高田畊安から結核(第2期)の診断を受け,5月,南湖院に入院。7月には一家で茅ヶ崎(茅ヶ崎町十間坂5224)に移り,借家(貸別荘)で自宅療養をはじめることになります。茅ヶ崎は,患者の別荘地として発展した町でもありました。 ♪「病室はBの九病棟で,二階の一番右手にある二人部屋ときめられた。軽症者はA病棟なのである。五万坪の松林の中に各々の病棟は離れて建てられ,長い廊下が続いていた。八木の入った病室は海に近く,波の音が聞え,窓から松がよく見えた。」7)入院中の八木は,気分がよいときは,雑木林のなかを散歩することもあったようです。 ♪八木が,入院していた大正15年(1926)当時の南湖院を茅ヶ崎の海岸の上空から写した絵葉書がありました。長い渡り廊下がみえます。海岸線にせまって広々と立つ南湖院が,そこにあります。松林や雑木林を抜けてくる5月の風や波の音を,八木は,どのように感じたのでしょうか。

八木重吉が入院した当時の南湖院の全景(絵葉書・堀江幸司所有) ♪八木は,療養のかいなく,昭和2年(1927)10月26日午前4時30分,30歳の若さで昇天することになります。八木の好きだった秋の季節のなかで,旅立ったのでした。このとき,八木30歳,登美23歳,桃子5歳,陽二3歳。登美は,生活のために,大塚駅前にあった白木屋の分店(現在の「あおい書店大塚店」が入っている大塚ビル)で,店員として働くようになります。 ♪そして,運命的な出来事が起こります。八木の没後16年目の昭和17年(1942)に,登美は,南湖院の受付事務員として働くようになります。昭和12年(1937)に,娘の桃子(女子聖学院2年生・15歳)を,さらに昭和15年(1940)には,息子の陽二(聖学院中学4年生・16歳)を,夫と同じ病で亡くしていたのでした。家族全員の,結核との,壮絶な戦いでした。・・・登美には,重吉,桃子,陽二の愛に満ちた美しい詩が遺りました。 ♪事務員になった登美は,「朝のうちに,私は浜辺へ出ては一人で富士山や伊豆の連山,広い海原をゆっくり眺めることにしていた。朝雲をのせた富士,夕茜の富士,いつ見ても微妙な変化があって見飽きることがない。夜の波打際のさざ波も貴婦人の裳裾のように美しかった」8)。茅ヶ崎の,豊かな自然に触れることで,過酷とさえ思える運命に堪え,家族への想いを深めていたのではないでしょうか。 八木重吉の詩より 美しい 夢 やぶれたこの 窓から ゆうぐれ 街なみいろづいた 木をみたよる ひさしぶりに 美しい夢をみた 秋の空 秋が呼ぶようなきがする そのはげしさに耐えがたい日もある 空よ そこのところへ心をあずかってくれないか しばらくそのみどりのなかへやすませてくれないか 雨 雨のおとがきこえる 雨がふっていたのだ あのおとのようにそっと世のためにはたらいていよう 雨があがるようにしずかに死んでゆこう 素朴な琴 この明るさのなかへ ひとつの素朴な琴をおけば 秋の美しさに耐えかねて 琴はしずかに鳴りいだすだろう ◆◆◆◆◆◆◆◆ 高田畊安(1861-1945)の略年譜 文久元年(1861):8月19日,丹後国中筋村(現在の京都府舞鶴市)に生まれる。実父は増山守正で,母・竹子は,初代・高田畊安の孫にあたる。父・守正が高田家を継ぐはずであったが,綾部藩医となったため,二男を高田家の養子とした。のちの南湖院院長となる高田畊安である。 明治9年(1876):京都府医学校に入学。 明治15年(1882): 畊安の兄正道が結核で死去(28歳)。同志社に新島襄を訪ね,同志社教会に通いラーネッド牧師より洗礼を受ける。 明治17年(1884):京都府医学校を卒業(第1回生)。7月下谷一致教会の基督教青年同盟に入る。その後,12月頃,本郷教会(植村正久,井深梶之助)に転籍する。 明治18年(1885):東京大学医学部(第1次)に進学。スクリバ,ベルツから臨床医学を学ぶ。 明治21年(1888):5月13日に組織した「大学基督教青年会」に参加。 明治22年(1889):11月,帝国大学医科大学を卒業。第一医院内科の助手となる。 明治25年(1892):4月14日,疋田輝子(勝海舟の孫娘で母の孝は海舟の二女)と結婚。 明治26年(1893):「貧民救療会」(本郷區新花町93番地)の設立。本郷教会の横井時雄(熊本洋学校・熊本バンドの一人・同志社社長)が協力。 明治27年(1894):7月,香港でペスト調査中の青山胤通と石神亨がペストに罹患したため,香港へ派遣される。『黒死病論』(高田耕安編述 医海時報社,明治27年7月6日発行)を刊行する。12月,本郷教会婦人会の看護法講習会の講師を務める。 明治29年(1896):東洋内科医院(神田駿河台鈴木町2御茶水橋南:現在の千代田区神田駿河台)を開院。 明治30年(1897):済生学舎で講義を始める。(この年,海老名弾正が本郷教会に就任) 明治32年(1899):南湖院開院。この年,1月19日,勝海舟死去。25日11時に青山墓地において執行された葬儀には,雪のなかで行われ,高田畊安も葬列に従う。 明治34年(1901):本郷教会婦人会の同志看護婦会の賛助者となる。父増山守正死去。谷中霊園(甲新16号4側)。 大正3年(1914):東洋内科医院の移転計画。(麹町區3番町:現在の千代田区九段南3丁目) 大正13年(1924):南湖院創立25周年記念で,岡田和一郎が祝辞を述べる。 大正15年(1926):3月,八木重吉を東洋内科医院にて診察。5月,南湖院への入院(療養)となる。 昭和20年(1945):高田畊安 2月4日説教中に倒れ,9日逝去。83歳の生涯。 参考文献 1) 『南湖院 高田畊安と湘南のサナトリウム』(大島英夫著 茅ヶ崎市史編集委員会編 平成22年3刷)(茅ヶ崎市史ブックレット 5) 2) 『ちがさき歴史の散歩道』(藁品彦一著 茅ヶ崎市史編集委員会編 平成22年 5刷)(茅ヶ崎市史ブックレット 2) 3) 「高田畊安と父・増田守正」(大島英夫著)『茅ヶ崎市史研究』第25号, pp.1-24(2001.3) 4) 「高田畊安と本郷教会」(大島英夫著)『茅ヶ崎市史研究』第27号, pp.1-13(2003.3) 5) 『ヒストリア ちがさき』第3号(特集 新資料で知る南湖院 茅ヶ崎と文化人)(茅ヶ崎市史編集委員会編 2011.3) 6) X.ドイツにおける晩年(1905~1913年):『ベルツの生涯 近代医学導入の父』(安井 広著 思文閣出版 1995)pp.363-421. 7) 『八木重吉詩集』(佐古純一郎編 彌生書房 1981 20版)(世界の詩 52) 8) 『琴はしずかに 八木重吉の妻として』(吉野登美子著 彌生書房 1978 3版) (平成24年2月12日 記す) |

| 200.木下正中:香港ペスト研究当時を語る (1):「青山胤通没後20年座談会」で資料を配布 |

|

|

♪昭和11年(1936)12月7日(月),青山

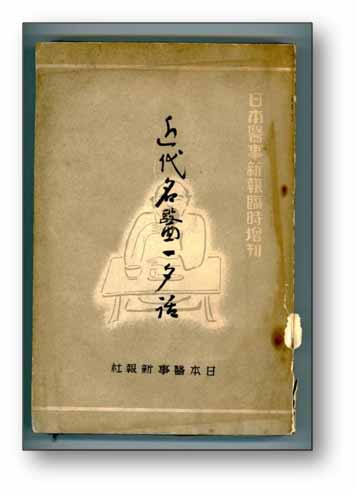

(後列右から3人目の和服姿が木下正中) ♪この座談会には,明治27年(1894)に,ペスト研究のために青山胤通に同行して香港へ渡った木下正中も出席しています。東京帝大(医学部)から,錚々たる面々が,出席しています。そのなかに岡田和一郎もいました。 ♪岡田和一郎(耳鼻咽喉科)は,青山内科門下生ではないのですが,第二醫院で佐藤三吉(外科)の助手をしていた当時,青山内科と佐藤外科の医局が向かいあっていた関係から,青山胤通と近付きになっていたのでした。 青山胤通先生 没後20年の座談会 昭和11年12月7日(月)午後5時より。池之端「濱の家」にて。 出席者:青山徹蔵(東京帝大教授),入澤達吉(東大名誉教授),稲田達吉(東大名誉教授),岡田和一郎(東大名誉教授),木下正中(前東京帝大教授),坂口康蔵(東京帝大教授),長與又郎(東京帝大教授),永井 潜(東大医学部長),林 春雄(東大名誉教授),林 曄(東京府医師会長),眞鍋嘉一郎(東京帝大教授),梅澤彦太郎(日本醫事新報社社長) ♪この座談会の出席者に長與又郎(東京帝国大学総長・第12代)がいました。長與は,その日の日記1)2)に次のように記しています。 [昭和十一年十二月七日]月 晴 六時 池の端浜の家。青山[胤通]先生座談会(日本醫事新報社主催) 入澤(座長),岡田,林(春雄),木下,稲田,林曄,眞鍋,坂口,永井,及び青山徹蔵諸氏。 既に伝記あり。この夕は主に人としての青山先生を物語る。逸話,行跡に就て話し合えり。徹蔵君 青山家保存せる楷書遺墨を示さる。 玩物喪志 師者傳道 気韻高き書風なり。木下氏香港ペスト研究当時のことを語る。小冊子を頒つ。 ♪『長與又郎日記(上)(下)』1)2)には,参考文献や註が丁寧についています。この青山胤通の座談会の参考文献に,『近代名醫一夕話』(日本醫事新報社 昭和十二年)とありました。 ♪『近代名醫一夕話』3)は,以前,古書店で入手しておいたはずです。書棚を探してみました。ありました。青山胤通の座談会は,冒頭に載っていました。座談会の集合写真や,長與又郎が日記に書いた墨跡(玩物喪志)も口絵に掲載されていました。村山論文4)5),中瀬論文6)のなかにも掲載されている「香港ペスト研究当時の記念撮影」もありました。この「香港ペスト研究当時の記念撮影」の写真は,有名な写真のようです。それぞれの論文で,写真のキャプション(撮影年)が違うのが気になります。

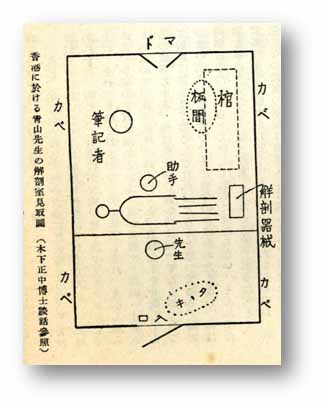

『近代名醫一夕話』(日本醫事新報社 昭和12年) ♪座談会のなかで,木下正中が配った小冊子も転載・収録され,香港でのペスト解剖室の見取図も添付されていました。

香港ペスト研究解剖台見取図 ♪「江戸東京」第194回:「木下正中の香港行き:「ペスト研究記念撮影」(明治廿八年)」を書いたときには,この資料に気付いていませんでした。あとから,資料がついてきた感じです。 ♪木下正中が,当日,配布した資料の実物は,みつかっていませんので,小冊子そのものの体裁などは,わかりませんが,この転載記事から,その内容を知ることができます。 醫學博士 木下 正中 出かけたのは明治二十七年六月五日横濱解䌫の米船「リオ・デ・ヂャネイロ」號に乗り,その日,日清戦争が始まるならんと云ふ確かな報告をきいた。直行して十二日,目的地の香港に着いた。同地には「ペスト」が猖獗註)を極めて居ったから,その研究の為め青山,北里両先生が我国政府から派遣せられたのであるが,その随行として助手宮本叔君及わたくし(当時大学四年生)又海軍軍医石神亨(後大阪濱寺研究所長),内務屬岡田義行君が一行に加った。 偖六月十三日には香港政廰,英ゼネラルホスピタル,日本領事館,病院船(Hygeia)等を歴訪し,十四日より「ケネデー・タウン・ホスピタル」Kennedy Town Hospitalにて愈々研究を開始した。これは元警察であったのを臨時病院とせるものである。病人は上下にて四十人許り居り英醫ラウソン氏Dr.Lawsonが治療あたり居ったのである。其病院の「ベランダ」に急造の「テーブル」をおき,青山,北里両先生は共に研究を始められた。 第一に困りたるは言葉の通ぜぬ事であった。患者の病歴や訴を聞くにしても先づ最初には日本人の通譯を傭ひたるが,恐ろしがりて直ちに逃れ去った。次には男の看護人にて印度人であったか,マニラ人であったか,其男は支那語及英語が出来たから先生の質問を先づわたしがきゝそれを看護人に話し,更に患者に傳へると云ふ方法をとった。又その時ウィリアムス獨英字書をも利用したのを記憶して居る。その男は暫くやって居ったが,その中に廣東に居れる日本人が来り,日本人だけにて通ずる様になり便利を得たのである。短時日ではあたが朝は早くから午後は遅く迄勉強したので解剖は十九體か,二十體出来た。解剖につきては相當人知れぬ苦心を経験したのであった。解剖室は實にひどきものにて物置か小使室を臨時使用したものである。(見取圖末頁掲載) 一間半四方位の處は板間,たたきの所にて青山先生が解剖せられ,上の間より宮本君かわたくしが踞んで手助けをなしたのである。どちらか一人は筆記をした。又窻からの監視者を兼ね,もし人が通れば窻を急ぎ締める役をつとめた。と云ふのは土地の人は解剖を極度に嫌忌してそれを知つたら大騒動が起りそうであったから,人目を極度に恐れたのであった。 解剖器機は一具だけしか持ち行かずメスは宿に持ち帰りて日本砥其他皮砥などを用ゐて砥ぎ,又鋸は直ちに切れなくなり困ったから,土地で一挺の外科用弓鋸を辛うじて探し当てて買求めた。脛骨を縦にひき切る事二本に及びたるがその為に宮本君と共に困難を感じたのであった。血の交りたる水の捨て處に困り考案の末「タール」を交えて色を變へ又悪臭を誤魔化して捨てる事にした。 解剖は上記の如く禁制であったから解剖するのは消毒すると云ふ名目の下に上記の部屋に持ち來り,解剖を行ったあとは看護人が充分始末して,釘附にしておくり出されたのである。 かゝる事は約二週間つゞきたるが二十八日より青山先生には終に「ペスト」に罹られ大心配をしたのであるが幸ひにして九死に一生を得られ「ペスト」研究上の立派な業績を貽されたのである。その日は先ず大體仕事も進行したから両先生が主人役となり香港「ホテル」に主として英国側の人々の招待會を催したのであった。 即ち政廰の関係者,市内の外人,醫師等にて研究の為に世話になった人々を招き一行は六人,客側は十二三人,全體にて二十人以内であった。所が其會が始まる前から青山先生の顔色がわるく少し熱があったので一同心配の種となり,先生がやられたのではないかと眉をひそめた。其前には日本人にて感染せるものがなかったのである。「ホテル」では,わたくしと石神氏は同室,その部屋は西と北をうけ,先生の部屋は西向きで暑かったから先づ部屋を換へる事となり先生はわたくしの「ベット」に就褥註)せられわたくしは先生の「ベット」に移った。 その晩先生には苦痛を忍耐して主人の役目をはたされたが果して高熱となってそのまゝ就褥せられ,翌朝に至るも下熱しない。宴會の晩にも,カントリー氏,Dr.Cantleyは「ペスト」にあらずとした。この人は「ピーク」の上に病院を有せる有力な醫師であった。自分の病院にて治療せんと申し出たが,ラウソン氏が自分の病院船「ハイジア」號Hygeiaにて治療することになった。即ち二十九日夕刻同病院にひき移らるゝ事になった。然るにその時石神氏まだ熱なかりしが既に腋窩腺が腫れ居り,自らも違和を覚えられたと見え同時に入院を希望したが,同船へ乗る迄の気艇の中で既に悪寒あり次で発熱し,つまり同時に二人が病気となったのである。 石神氏は更衣の際二十八日夜腋窩腺に疼痛を覚えそれから注意しだしたのである。 病院船には宮本君とわたしと泊り込み,先生の看護には普通の看護人の外パアマーMiss

pa’mar嬢と云ふ人が居った。それは横濱の港などをつくりたるパアマー氏の令嬢であると云ふことであった。大に親切に看護せられた。其他に英国,マニラの看護婦や支那人の看護人も居った。 青山先生及石神氏は各単独の部屋にて治療を受けられた。宮本君と私とは其の向側の室に同室して交代しつゝ看護につとめたが,顔を見せると先生には興奮されるゝ故顔をなるべく見せずして番をするやり方をとったのであった。 石神君は病勢の盛んな時に譫語注)状態になった。其頃には支那人の看護人を見れば「スパイ」と思ひ込み之を殺さゞるべからずとしたから宮本君と相談の上石神君の短刀を「カバン」の中より取り出した事を覚えて居る。石神君の方は病気が割合に軽く七月十九日わたくしが帰朝注)の途につく時は同君は神識注)既に明かになり,青山先生は熱もなく予後は確かに良きを認めたるも,大層感動性となって居られたからそれとなく暇を告げ,言葉に現はしたる挨拶はわざと避けたのである。 わたくしは卒業の試験を控へて居り,もう大丈夫なれば帰れと云ふ宮本君の言葉に従ったのである。標本は半分を持ち帰りたるが,夫は大きな缶が九つか十個あり,第二醫院におきたる故焼けたるならん。尚看護中はラウソンが八釜しく忠告しくれたるにより後には隔日に交代にて上陸した。 蠅は病院に沢山居り,陸の方は大変でケネデータウン病院には砂糖をおけば真黒になる程であった。蚊は余り気がつかず,ケネデータウン病院にお茶によばれる時は蠅が砂糖につく故,誰も砂糖は用ゐなかった。蚤もひどいことがなかった。 先生の病気と同時に,日本人の医師にて中原氏と云ふ人も「ペスト」に罹った。最後の解剖の手伝いをし宮本君かわたくしが筆記をなし,その人に臓器を洗はせる位の事をなさしめ石神氏が解剖の助手をした。その時の解剖は,あるひは肺「ペスト」ならざりしかと思ふ。その例が三人の伝染原ならざりしかと思ふ。 中原氏も感染し「ハイジア」號にて治療を受けたりしもこれは不幸にして死亡せられた。 先生は「ハイジア」號に入りてよりはわたくしと宮本氏と代りあひて材料及「プロトコル」の整理をなした。あの報告(大学紀要をさす)には先生の病気の後に代りてわたくしが記載せる為わたくしの名も残って居るのである。 北里博士は青山先生の発病後は,急造「バラック」にてその後研究を続けられた。見舞には始終来られて心配せられた。 エールサン氏はケネデータウン病院の下方にある急造「バラック」にて研究し居り,我々とは交通が殆どなかった様に思ふ。 黒井大尉(のち大将)は我々の行きたる当時一,二日彼地に居られ非常に世話になったが中川領事は北里博士の親戚の関係もあり大層よく世話をせられた。政廰及英国医師も優遇して呉れた。彼地にては既に肉眼的の所見にて種々発見する所があったが,例へば臨床上の方では譫語が患者にあるのか無いのか解らなかった。それは言葉が不通の為で青山先生などの病気で始めて譫語が解った様な次第である。万事その通りで実に隔靴掻痒注)の感があった。主な研究は内地に帰られてから出来たのである。 解剖には勿論大に緊張して行ひ,又「コロヂウム」を用ひ,「ゴム」の手袋等は無かった。昇汞水にて洗ふ丈であったがその中に稀鹽酸註)を加へて使った。 × × × 青山先生は当時三十六歳,北里博士は三十九か四十,宮本君は二十九歳位,わたくしは二十六歳,岡田氏は三十三四歳,石神君は北里氏と同年か上位ならん。 わたくしの同行した理由は野次馬的であった。研究の方式などを実際に見せて貰へれば将来の参考になると云ふ事を単純に考へ先生に懇願したのであるが,父は喜んで承諾してくれた。 その時下瀬氏(謙太郎氏)と共に同じ下宿に住み居りしが,自分は行って見ることを先づ相談し,次で先生に伺ひに行くと同時に父に電報にて返事をして貰った。 × × × 後の事であるが看病の余暇に散歩の時上陸して見ると青山先生と石神氏の棺が用意せられてあった。立派な棺は急には間にあわぬためである。先生及石神氏は,死は免れぬものと思はれたからであった。 今から考へれば実に感慨無量で,死生の間に出入りして,それでこはいと云ふ様な感がなく,先生の病気を看病しても別に恐ろしいとは思はなかった。 尚顧みれば今日現存するのは北里男爵とわたくしのみとなったが,更に当時の事を追懐して故人のことを思ふの情洵に切なるものがある。(了) 注) 猖獗(しょうけつ):わるいものの勢いが盛んなこと。 就褥(しょうじゅく):病床に就くこと。 譫語(せんご):うわごと。 神識(じんしき):意識 隔靴掻痒(かっか・そうよう):靴の外部から足のかゆい所をかくように,はがゆく,もどかしいことをいう。[広辞苑] 稀鹽酸:希塩酸 注)木下正中が帰京したのは、7月23日7)。 ♪木下正中が下瀬謙太郎の妹・泰子と結婚したのは,明治26(1893)のことで,香港へ向かう一年前のことでした8)。香港へペスト研究に向った夫の帰りを信じて待つ,妻の気持ちはいかばかりであったでしょう。強い気持ちを感じます。長女の篤子をさずかったのは,明治28年(1895)になってからのことでした。 ♪下瀬謙太郎は,『近代名醫一夕話』の北里柴三郎の座談会(昭和12年[1937]6月1日)に参加して,木下正中とのペスト時代のことを述べていますが,このことについては,稿をあらためます。 ◆ ♪座談なかで,木下正中は,長與又郎や林春雄の質問にこたえ,青山胤通と石神亨に対して,どのような治療をしたかなどについても,述べています。 ♪座談会の記録は,香港で、青山胤通と行動を共にした木下正中自身が語る「香港ペスト研究」の貴重な史料となっています。 (続く) 参考文献 1)

『長與又郎日記(上)』(小高 健編 学会出版センター 2001) 2)

『長與又郎日記(下)』(小高 健編 学会出版センター 2002) 3)

『近代名醫一夕話』(日本醫事新報臨時増刊)(梅澤彦太郎編 日本醫事新報社 昭和12年) 4) 村山達三:本邦に於けるペスト研究の偉業(1). 日本医事新報 第1369号, pp.1928-1930. 昭和25年. 5) 村山達三:本邦に於けるペスト研究の偉業(2). 日本医事新報 第1370号, pp.1995-1998. 昭和25年. 6)

中瀬安清. 北里柴三郎によるペスト菌発見とその周辺:ペスト菌発見百年に因んで. 日本細菌学雑誌 50(3):637-650, 1995. 7)

木下氏の帰京. 東京醫學會雑誌 8(15):707. 8)

『先徳遺芳』(木下文書)(木下 實編)(私家版・平成23年7月):第三部(附録)「木下凞・正中・東作の略年譜」. (平成24年6月10日 入梅の日 記す) |